CIRJE Conferences 2025

- LMU-Todai Econometrics Workshop

- September 25-26, 2025- - Providence, Propaganda, and Profit

in the Early Modern English World

- September 4-5, 2025- - JER/SNSF workshop on Recent Advances in Econometrics

- August 12-13, 2025- - NBER Japan Project Meeting 2025

- July 28-29, 2025- - The 20th meeting of the Asia Pacific Trade Seminars

- June 28-29, 2025- - Chinese Political Economy Tokyo Seminar

- June 14, 2025-

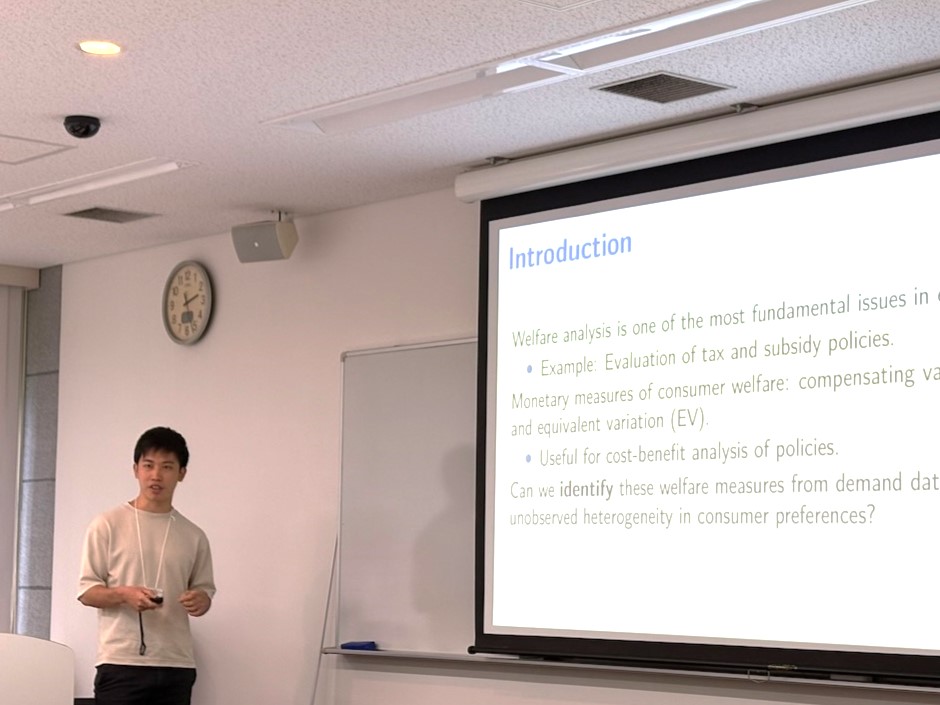

LMU-Todai Econometrics Workshop |

|

|---|---|

| オーガナイザー | 奥井亮・Daniel Wilhelm(ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン(LMU)) |

| 日程 | 2025年9月24-26日 |

| 会場 | 東京大学大学院経済学研究科学術交流棟(小島ホール) 第1セミナー室(9月24日)、小島コンファレンスルーム(9月25-26日) |

| プログラム | Click Here |

| 概要 | 本研究会は、ドイツのルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン(LMU)と東京大学の計量経済学分野における研究交流の促進を目的として開催された。昨年度ミュンヘンで実施した研究会が大変有意義であったことを受け、本年度は東京での開催となった。 9月24日には、Mini-conferenceとして両大学の大学院生による研究発表会を実施した。東京大学から4名、LMUから2名の大学院生が研究成果を発表し、両大学の研究者から活発なフィードバックを得る機会となった。 9月25日・26日には、LMU-Todai Econometrics Workshopとして、両大学の研究者に加え、ミュンヘンおよび東京圏の研究者も参加するワークショップを開催し、各研究者による最新の研究発表が行われた。14名の研究者が発表し、聴衆も含めて25名程度が参加した。 今回は、ミュンヘンから8名(大学院生2名を含む)、イギリスから1名の研究者が来日し、日独間の研究交流を一層深めることができた。特に若手研究者間の協力関係を構築できたことは、今後の両国における計量経済学研究の発展に大きく寄与するものと期待される。 |

|

|

Providence, Propaganda, and Profit in the Early Modern English World |

|||||

|---|---|---|---|---|---|

| オーガナイザー | 山本浩司・Christy Wang |

||||

| 日程 | 2025年9月4-6日 | ||||

| 会場 | 東京大学大学院経済学研究科学術交流棟(小島ホール)小島コンファレンスルーム | ||||

| プログラム | Click Here | ||||

| 概要 | 本会議には、宗教史・政治史・経済文化史を専門とする研究者が集まり、近世イングランド世界において「摂理(providence)」や「神の恩寵」という理念が、利潤追求をいかに正当化し、制約し、あるいは称揚するために用いられてきたのかを、多角的に検討した。三日間にわたり、参加者は、プロテスタント論争や帝国的拡張から、モラル・エコノミー、プロパガンダ、物質的利益の交錯に至るまで、幅広い主題について活発に議論を交わした。 会議では四名の基調講演者が、それぞれの研究成果を通じて議論の重要な出発点を提示した。まず金澤周作教授(京都大学)が、難破したイギリス人船員の事例を手がかりに、慈善と国家的責任をめぐるモラル・エコノミーについて論じ、会議の幕を開いた。続いてピーター・レイク教授(ヴァンダービルト大学)が、説教壇から舞台に至るまで、清教主義が他の文化的消費形態といかに競合していたのかを分析した。川分圭子教授(京都府立大学)は、内戦後も持続した非国教徒家系の親族ネットワークを丹念に追跡した。最後にアン・ヒューズ教授(キール大学)が、ウォルター・ブースビーのミクロヒストリーを通じて、イングランド革命期における敬虔・政治・利潤のあいだに生じた緊張関係を鮮やかに描き出し、会議を締めくくった。 基調講演に加え、日本および海外の研究者による15本の報告が行われた。それらの発表では、ホッブズ的政治修辞、ラウディアン的儀礼主義、海軍契約、権力の視覚的レトリック、植民地的摂理観など、実に多彩なテーマが取り上げられた。学際的な対話を促す本プログラムは、近世イギリス史研究における新たな比較的・グローバルな視座をいっそう際立たせるものとなった。 | ||||

|

|||||

JER/SNSF workshop on Recent Advances in Econometrics |

|||||

|---|---|---|---|---|---|

| オーガナイザー | 坂口翔政 他 |

||||

| 日程 | 2025年8月12-13日 | ||||

| 会場 | 小樽商科大学 | ||||

| プログラム | Click Here (Website) | ||||

| 概要 | 本ワークショップは、最新の計量経済学研究の動向を議論することを目的に2日間にわたって開催され、盛況のうちに終了した。国内外から43名の研究者・大学院生が参加し、海外からの19名の研究者によって、とりわけ因果推論や統計的政策決定に関する最先端の研究報告が行われた。欧米・アジアから計量経済学研究の第一線で活躍する研究者が一堂に会したことで、各報告に対して活発な議論が交わされ、多様なアイデアが交換された。また、多くの若手研究者や大学院生も参加し、最新の研究成果や研究の動向への理解を深める貴重な機会となった。 | ||||

|

|||||

NBER Japan Project Meeting, Summer 2025 |

|

|---|---|

| オーガナイザー | 青木浩介(東京大学), Shiro P. Armstrong (The Australia-Japan Research Center at Australian National University), チャールズ・ユウウジ・ホリオカ (The National Bureau of Economic Research), and David Weinstein (The Center on Japanese Economy and Business at Columbia University) |

| 日程 | 2025年7月29-30日 |

| 会場 | アジア開発銀行研究所 |

| プログラム | Click Here |

| 概要 | 本会合では、日本に関わる歴史・労働・財政・福祉・企業組織に関する8本の研究成果が報告され、参加者の間で活発な議論が行われた。各報告は、因果推定の精緻化、長期的効果の評価、政策的含意に焦点を当てており、日本社会の現代的課題を歴史的背景と接続する点が印象的であった。 1. Martyrs, Morale, and Militarism: The Political Impact of Devastation and Slaughter 第二次世界大戦における日本の軍人死者数および都市の破壊規模を外生的なショックとみなし、戦争体験がその後の政治的態度に与える影響を実証的に検討した。戦争の人的被害がその後の投票行動にどのような持続的影響を及ぼすのかを問う研究であり、特に自民党支持や憲法改正への賛否をめぐる態度形成を分析対象とした。結果として、軍人の戦死は「殉死者」意識を生み出し、長期的に親軍事的な態度を強める一方、都市破壊は反戦的な意識を醸成することが示された。この効果は、直接の戦争体験者がすでに世代交代で社会からいなくなった後も持続しており、戦争の記憶が集団的経験として継承されていることが明らかになった。討論では、都市を単位とした分析の妥当性、1955年以降の政治システムとの接続、さらには戦没者数の統計が完全でない点などが論じられ、研究成果を政策に応用する際の倫理的問題にも触れられた。 2. How Japan's 1986 Equal Employment Opportunity Law Had Different Effects in the Short-Term and Long-Term 1986年の男女雇用機会均等法(EEOL)が大学卒業後の女性の雇用と賃金に及ぼした影響を、短期と長期の両面から検証した。分析には国勢調査のマイクロデータ(1990年から2020年)が用いられ、コホートを用いた回帰不連続デザイン(RD)によって政策効果を識別した。短期的には20代女性の雇用率が上昇し、結婚率や専業主婦率が低下するなど顕著な効果が確認されたが、30代以降では効果が消失した。家事・育児をはじめとする家庭責任の存在が長期的効果を相殺していると解釈された。討論では、コホートを連続変数としたRD手法の頑健性に疑問が呈され、対照群の設定(男性大卒や女性短大卒)にも懸念が示された。また、男性のライフサイクルパターンを女性に当てはめることの妥当性や、労働市場におけるスピルオーバー効果についても議論が交わされた。これらの点から、法制度が一定の短期的効果を持ちながらも、文化的・制度的な基盤が改革されない限り、長期的には男女格差が解消されないという示唆が強調された。 3. A Lost Decade of Fiscal Misallocation 日本の1990年代における財政政策の地域的配分を扱ったものである。低金利環境下において公共投資がどのように展開され、地域間の資源配分にどのような歪みを生じさせたのかを検証した。公共投資と公共消費が地域ごとに異なる影響をもたらしたことが示され、財政余剰の使途が厚生水準に大きな違いをもたらす可能性が指摘された。特に、投資率と収益率の負の相関が確認され、財政余剰を移転支出として用いた場合に厚生効果がより大きくなる可能性が示唆された。議論では、カウンターファクチュアルの構築や公共投資の機能の再評価が論点となった。 4. Impacts of Family Caregiving Intensity and Duration on Working Caregivers in Japan 日本における家族介護と就業の両立をめぐる問題に焦点を当てたものである。JSTARパネルデータを用い、親の要介護度認定を操作変数として、介護の有無・強度・期間が労働供給に与える影響を推定した。結果は極めて明確であり、介護の開始は就業からの退出リスクを2倍以上に高め、介護が長期化するごとに雇用確率が顕著に低下することが示された。さらに、介護時間が増えるにつれて労働時間が減少し、精神的健康にも悪影響を与えることが特に女性で確認された。討論では、推定が同時点の効果に限定されている点や、固定効果モデルでは効果が弱まる点が議論され、世帯内交渉や地理的移動といった新たな研究課題が提起された。また、高齢化の進展に伴う急速な健康変化をどのように識別できるかという点も重要な論点として浮上した。 5. Vertical Integration with Two-Sided Heterogeneity 企業間ネットワークと垂直統合の関係を理論と実証の両面から探究した。東京商工リサーチ(TSR)の企業データを用い、取引関係や所有関係を詳細に分析し、契約上の摩擦が企業組織の形成にどのように影響するのかを明らかにした。プロパティ権モデルをネットワーク環境に拡張した点が理論的貢献であり、企業間の顧客・供給関係が市場での統合形態に大きく作用することを示した。討論では、この研究がホールドアップ問題の「教科書的モデル」をネットワークに応用するという新たなアプローチであることが評価され、データの新規性と政策的含意が強調された。 6. Supervisor Accuracy in Subjective Evaluations and Employee Careers 上司による主観的評価の正確性が従業員のキャリア形成に及ぼす影響が検討された。いわゆる「Accurate-rater Effect」が測定され、上司の評価精度が昇進や賃金決定にどのように影響するかが分析された。討論では、情報交換の場が男性中心であり、女性が参加しにくい文化的要因が評価の格差や差別を助長する可能性が指摘され、評価制度の公平性に関する議論が広がった。 7. Connecting to Electricity: Technical Change and Regional Development 水力発電の潜在力を外生的変数として用い、技術進歩が地域開発に与える影響を実証的に検証したものである。降水量と落差を組み合わせた指標に基づき、電力供給の可能性が地域経済の発展に果たす役割を明らかにしようとした。分析の鍵となるのは外生性の確保であり、排除制約の妥当性が強調された。また、社会的含意として、高齢者ケアを担う労働力が不足する中での労働市場全体への影響が論じられ、単に在宅介護を支援するだけでは不十分であり、労働供給全体をどのように調整するかが大きな課題であるとされた。 8. Unpacking the Child Penalty Using Personnel Data: How Promotion Practices Widen the Gender Pay Gap 日本の大手製造業企業の詳細な人事データを用いて、出産後に女性が被る「チャイルドペナルティ」を賃金構成要素ごとに分解して分析した。出産直後には労働時間の減少に伴う時間ベース給与の低下が中心であるが、長期的には昇進が制限されることで職位ベース給与の差が拡大し、15年後にはこれが主要因となることが示された。昇進の初期段階で長時間労働が評価される制度が、育児を担う女性に不利に働き、高能力の女性が昇進できずに取り残される仕組みが存在する。この制度がジェンダー格差を拡大させるだけでなく、企業の人材配分効率を損なう可能性を指摘した。手法上の課題が議論されていたと同時に、「チャイルドペナルティ」という用語の扱い方においても、どこまでがchoiceでどこからがpenaltyであるかという論点も議論された。 |

|

|

The 20th Annual Meeting of the Asia Pacific Trade Seminars |

|

|---|---|

| オーガナイザー | 古澤泰治 |

| 日程 | 2025年6月28-29日 |

| 会場 | 東京大学大学院経済学研究科学術交流棟(小島ホール)第1、第2セミナー室、小島コンファレンスルーム |

| プログラム | Click Here |

| 概要 | Asia Pacific Trade Seminars (APTS)は、国際貿易・投資を専門とする研究者の世界的フォーラムであり、アジア・パシフィック地域の大学を回りながら年1度のコンファレンスを開催してる。東京大学は、2019年、2021年(オンライン開催)、2022年(オンライン開催)をこれまでホストしている。今年は、6月28日―29日に、東京大学にて、第20回目となるAPTSコンファンレンスが開催された。投稿された論文から厳選された60本の研究発表が、2日間に渡り行われた。世界から多様な研究者が集結し、いずれの論文も質が高く、またディスカッションも活発に行われ、カバーされたトピックも多岐に渡った。コンファレンスは約90名の参加者を得て、盛大に行われたが、参加者は、自らの発表や、他の参加者の発表、そして参加者同士の交流を満喫した。CIRJEによる資金面や人的サポートのおかげで、無事成功裡に2日間の日程を終えることができた。 |

|

|

Chinese Political Economy Tokyo Seminar |

|

|---|---|

| Organizer | 城山智子・伊藤亜聖(社会科学研究所) |

| Date | June 14, 2025 |

| Venue | Kojima Confrence Room, Economics Research Annex (Kojima Hall), The University of Tokyo |

| Program | Click Here |

| Overview | 本ワークショップでは、近年、関心が高まっている中国の政治経済学的分析を扱い、国内外の研究者が最新の研究成果を発表した。まずDavid Yang教授(Harvard University)がOn the Centralization of Policy Making in Chinaと題して、改革開放期の中国政府の政策実施過程を、集権と分権の視点から実証的に分析した結果を報告した。Ying Bai教授 (The Chinese University of Hong Kong)は、Knowledge

Suppression and Resilience under Censorship: Three-century Book Publications in China

と題して、清代乾隆帝時代の「文字の獄」の事例を取り上げ、テキストデータから歴史的な検閲の実施とその効果について報告した。続いてYiling Zhao教授(Pekin University)がSalt Trafficking and Violent Human Capitalと題して、塩の制度的価格差が域内での密輸と人的資本に影響を与えていたことを報告した。 またTomoko Shiroyama教授 (The University of Tokyo)は1931 Yangzi River Flood: State, Society, and Water in Republican Chinaと題して、1931年の洪水を日次降水データに基づいてその規模をシミュレーションした結果を報告し、民国期における国家の役割について問題提起した。そしてMatthew Noellert教授(Hitotsubashi University)はKin Migration Patterns in Rural China, 1920s-1960sと題して、1960年代に実施された山西省の調査記録を基に、1940年代から1960年代までの人口流動について報告した。最後にAsei Ito教授 (The University of Tokyo)がPolitical Leaders and Business Cycle in Chinaと題して、改革開放期の政治指導者の政策志向と景気循環の関係について報告した。 各セッションでは発表者、そして討論者に加えて、そのほかの研究者、大学院生からも質問が投げかけられ、活発な議論が展開した。 |

color.png)